网络核心

本节描述常见的数据交换方式

电路交换

电路交换的过程可以描述如下:

建立电路连接

通信

释放电路连接

在电路交换通信的过程中,单个用户占据整个通信资源。一根电线在同一时间只能服务于一个用户。因此,电路交换是 |

多路复用

频分多路复用

频分多路复用(FDM)的用户通过占用不同的频率带宽(Hz)来实现多路复用。用户在分配到一定的频率后,将在通信过程中独占该频率。

时分多路复用

时分多路复用(TDM)通过将时间划分为 等长 的时间片来实现多路复用。用户所占的间隙 周期性出现 (其周期纪委TDM帧的长度)

波分多路复用

波分多路复用(WDM)是对于光纤而言的,实质上也是频分复用。

码分多路复用

码分多路复用(CDM)通过 码片序列 对用户数据编码实现多路复用。每个用户持有的 码片序列 是不变的。

报文交换

报文交换在信息传输中将数据包作为一个整体发送。

分组交换

分组交换是将数据包切割成一个个更小的数据包(即分组),然后进行传输。

设

报文交换相比分组交换的优势:

|

报分交换和分组交换均采用 |

三种交换方式的优缺点[1]

电路交换

由于电路交换在通信之前要在通信双方之间建立一条被双方独占的物理通路(由通信双方之间的交换设备和链路逐段连接而成),因而有以下优缺点。

优点:

由于通信线路为通信双方用户专用,数据直达,所以传输数据的时延非常小。

通信双方之间的物理通路一旦建立,双方可以随时通信,实时性强。

双方通信时按发送顺序传送数据,不存在失序问题。

电路交换既适用于传输模拟信号,也适用于传输数字信号。

电路交换的交换的交换设备(交换机等)及控制均较简单。

缺点:

电路交换的平均连接建立时间对计算机通信来说嫌长。

电路交换连接建立后,物理通路被通信双方独占,即使通信线路空闲,也不能供其他用户使用,因而信道利用低。

电路交换时,数据直达,不同类型、不同规格、不同速率的终端很难相互进行通信,也难以在通信过程中进行差错控制。

报文交换

报文交换是以报文为数据交换的单位,报文携带有目标地址、源地址等信息,在交换结点采用存储转发的传输方式,因而有以下优缺点:

优点:

报文交换不需要为通信双方预先建立一条专用的通信线路,不存在连接建立时延,用户可随时发送报文。

由于采用存储转发的传输方式,使之具有下列优点:

在报文交换中便于设置代码检验和数据重发设施,加之交换结点还具有路径选择,就可以做到某条传输路径发生故障时,重新选择另一条路径传输数据,提高了传输的可靠性

在存储转发中容易实现代码转换和速率匹配,甚至收发双方可以不同时处于可用状态。这样就便于类型、规格和速度不同的计算机之间进行通信

提供多目标服务,即一个报文可以同时发送到多个目的地址,这在电路交换中是很难实现的

允许建立数据传输的优先级,使优先级高的报文优先转换。

通信双方不是固定占有一条通信线路,而是在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通路,因而大大提高了通信线路的利用率。

缺点:

由于数据进入交换结点后要经历存储、转发这一过程,从而引起转发时延(包括接收报文、检验正确性、排队、发送时间等),而且网络的通信量愈大,造成的时延就愈大,因此报文交换的实时性差,不适合传送实时或交互式业务的数据。

报文交换只适用于数字信号。

由于报文长度没有限制,而每个中间结点都要完整地接收传来的整个报文,当输出线路不空闲时,还可能要存储几个完整报文等待转发,要求网络中每个结点有较大的缓冲区。为了降低成本,减少结点的缓冲存储器的容量,有时要把等待转发的报文存在磁盘上,进一步增加了传送时延。

分组交换

分组交换仍采用存储转发传输方式,但将一个长报文先分割为若干个较短的分组,然后把这些分组(携带源、目的地址和编号信息)逐个地发送出去,因此分组交换除了具有报文的优点外,与报文交换相比有以下优缺点:

优点:

加速了数据在网络中的传输。因为分组是逐个传输,可以使后一个分组的存储操作与前一个分组的转发操作并行,这种流水线式传输方式减少了报文的传输时间。此外,传输一个分组所需的缓冲区比传输一份报文所需的缓冲区小得多,这样因缓冲区不足而等待发送的机率及等待的时间也必然少得多。

简化了存储管理。因为分组的长度固定,相应的缓冲区的大小也固定,在交换结点中存储器的管理通常被简化为对缓冲区的管理,相对比较容易。

减少了出错机率和重发数据量。因为分组较短,其出错机率必然减少,每次重发的数据量也就大大减少,这样不仅提高了可靠性,也减少了传输时延。

由于分组短小,更适用于采用优先级策略,便于及时传送一些紧急数据,因此对于计算机之间的突发式的数据通信,分组交换显然更为合适些。

缺点:

尽管分组交换比报文交换的传输时延少,但仍存在存储转发时延,而且其结点交换机必须具有更强的处理能力。

分组交换与报文交换一样,每个分组都要加上源、目的地址和分组编号等信息,使传送的信息量大约增大5%~10%,一定程度上降低了通信效率,增加了处理的时间,使控制复杂,时延增加。

当分组交换采用数据报服务时,可能出现失序、丢失或重复分组,分组到达目的结点时,要对分组按编号进行排序等工作,增加了麻烦。若采用虚电路服务,虽无失序问题,但有呼叫建立、数据传输和虚电路释放三个过程。

总之,若要传送的数据量很大,且其传送时间远大于呼叫时间,则采用电路交换较为合适;当端到端的通路有很多段的链路组成时,采用分组交换传送数据较为合适。从提高整个网络的信道利用率上看,报文交换和分组交换优于电路交换,其中分组交换比报文交换的时延小,尤其适合于计算机之间的突发式的数据通信。 |

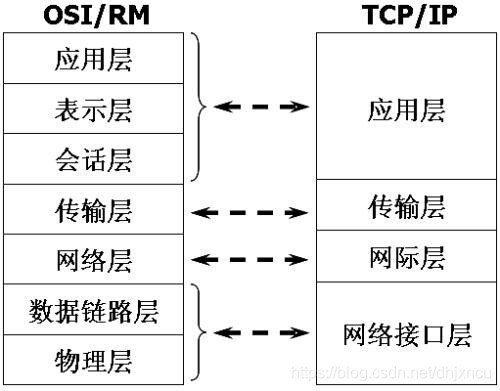

OSI 参考模型和 TCP/IP 参考模型

OSI 参考模型和 TCP/IP 参考模型关系如下:

| OSI | TCP/IP | TCP/IP 功能 | ||

|---|---|---|---|---|

7 | 应用层 | 提供用户与网络的界面 | 应用层 | |

6 | 表示层 | 进行数据变换,提供数据的压缩、加密、解密等功能。 | 提供高层协议,比如FTP,DNS,FTP和 HTTP | |

5 | 会话层 | 为表示层实体提供有序的传输服务,进行建立、管理、终止进程间的会话,以及在通信失效时从 | ||

4 | 传输层 | 传输报文段(用户数据报),为端到端提供可靠的传输服务,并附加流量控制、差错控制、数据传输管理等 | 传输层 | 提供 TCP 协议和 UDP 协议 |

3 | 网络层 | 传输数据包。提供流量控制、拥塞控制、差错控制、网际互联等 | 网际层 | IP 层。提供尽力而为的服务 |

2 | 数据链路层 | 传输帧。提供点到点的通信,附加差错控制、流量控制、传输管理等 | 网络接口层 | |

1 | 物理层 | 传输原始比特流 | 从主机或节点接收IP分组,并把它们发送到指定的物理网络上 |